條碼識別技術賦能供應鏈金融,解開中小企業融資難題

在數字經濟蓬勃發展的當下,中小企業在我國經濟格局中占據著舉足輕重的地位,貢獻了 50% 以上的稅收,60% 以上的 GDP,70% 以上的技術創新,80% 以上的城鎮勞動就業,90% 以上的企業數量 。然而,融資難題卻始終如影隨形,嚴重制約著它們的發展壯大。傳統融資模式下,中小企業由于規模較小、財務制度不健全、押著物有限等原因,很難從金融機構獲得充足的資金支持。據統計,約有 80% 的中小企業面臨融資難問題,融資缺口高達 20 萬億元 。不過,隨著科技與金融的深度融合,條碼識別技術與金融物聯網的創新性結合,為這一困境帶來了曙光,為供應鏈金融構建起基于物的可信風控基礎設施,徹底重塑了中小企業的融資模式。

存貨融資:條碼動態估值讓資產 “活” 起來

傳統的存貨質押融資,猶如戴著鐐銬跳舞,面臨著價值評估嚴重滯后的棘手挑戰。市場行情瞬息萬變,存貨價值也隨之起伏不定,而金融機構卻難以實時捕捉這些變化,這無疑較大增加了融資風險。某智慧物流園區敏銳地洞察到這一痛點,重磅開發出 “條碼動態估值系統”,如同為存貨融資裝上了一個精細的 “價值探測器”。

該系統通過三維護碼技術,編織起一張嚴密的數據采集大網。貨架條碼就像一位精細的 “定位大師”,清晰關聯貨物位置;RFID 條碼則如同一個 “信息寶庫”,詳細記錄貨物屬性;視覺條碼更是厲害,好似一雙不知疲倦的 “眼睛”,實時識別貨物狀態。基于這些海量且精細的數據,AI 估值模型宛如一位睿智的 “財務專業人士”,能夠動態計算存貨價值。以某白酒經銷商為例,當質押的茅臺條碼數據顯示其年份從 2018 年悄然變為 2023 年時,系統瞬間自動提升估值 35%。這一神奇的系統成效明顯,讓某供應鏈金融平臺的存貨融資審批時間從漫長的 5 天大幅縮短至短短 4 小時,中小企業的融資利率更是下降了 120BP,極大地降低了融資成本,提高了融資效率。

應收賬款:條碼確權追溯筑牢債權 “安全網”

應收賬款融資本是中小企業融資的一條重要途徑,然而債權真實性爭議卻如同高懸的 “達摩克利斯之劍”,讓金融機構和企業都戰戰兢兢。為了突破這一困境,“區塊鏈條碼 + 司法存證” 技術應運而生,恰似為應收賬款融資打造了一個堅不可摧的 “安全堡壘”。

當中心企業確認應付賬款時,就會生成一個蘊含區塊鏈哈希值的電子條碼,這個條碼就像債權的 “身份證”,一個且不可篡改。供應商手持這個條碼,就如同握著一把開啟融資大門的 “金鑰匙”,可以向金融機構申請融資。資金方只需輕輕掃描條碼,就能像擁有了 “火眼金睛”,迅速驗證債權真實性,并一路追溯至中心企業的 ERP 系統,將整個交易流程看得清清楚楚。某汽車供應鏈應用這一技術后,效果立竿見影,應收賬款融資的騙人率從令人擔憂的 3.2% 驟降至 0.15%,某零部件供應商的融資成本更是下降了 28%。同時,AI 風控模型還能通過深入分析歷史支付條碼數據,如同一位經驗豐富的 “投資顧問”,自動調整不同中心企業的融資額度,讓資金配置更加科學合理。

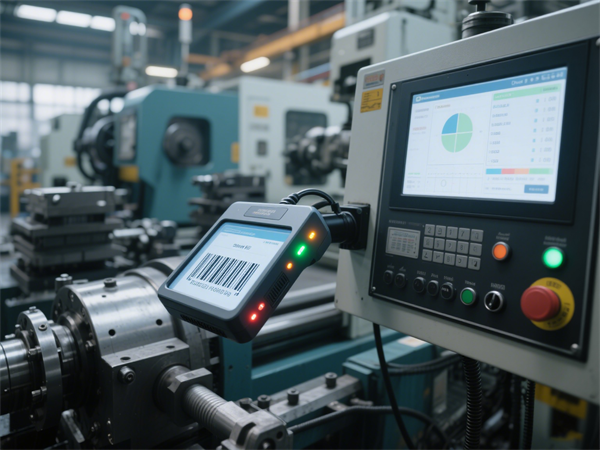

物流條碼:智能風控預警守護質押物 “生命線”

物流環節向來是供應鏈金融的 “風險高發區”,物流中斷引發的質押物風險猶如一顆隨時可能影響的 “火熱”,且難以被實時監控。某供應鏈金融科技公司挺身而出,研發出 “風控條碼物聯網”,為質押物的安全保駕護航。

在運輸車輛上,部署著溫濕度條碼傳感器,它們就像一個個 “貼心小衛士”,時刻監測著貨物的運輸環境;在倉庫中,振動條碼監測設備嚴陣以待,一旦有異常情況,立即發出警報。AI 風控平臺宛如一個 “超級大腦”,實時分析這些條碼數據。想象一下,某冷鏈車正在運輸生鮮貨物,突然溫度條碼連續 30 分鐘超過閾值,系統瞬間自動觸發預警并凍結融資額度,將風險扼殺在搖籃之中。某生鮮供應鏈采用這一系統后,風險預警時間從漫長的 24 小時大幅縮短至只只 15 分鐘,風險損失率下降了 85%,極大地保障了供應鏈金融的安全穩定運行。

構建生態:全國統一條碼基礎設施藍圖繪就

為了進一步推動條碼識別技術在供應鏈金融中的廣泛應用,由央行牽頭建立全國統一的 “供應鏈金融條碼基礎設施” 的宏偉計劃正在穩步推進。這一計劃猶如搭建一座連接金融機構、企業和監管部門的 “超級橋梁”,將整合工商、稅務等多源條碼數據,打造一個龐大而精細的供應鏈金融數據生態系統。

根據規劃,目標在 2025 年前實現供應鏈金融業務的條碼覆蓋率超過 90%,中小企業融資可得性提升 40%。這一藍圖的實現,將如同為中小企業融資注入一劑 “強心針”,讓更多的中小企業能夠獲得充足的資金支持,在市場競爭中輕裝上陣,釋放出巨大的發展活力。

條碼識別技術與金融物聯網的融合,為供應鏈金融帶來了前所未有的變革,為中小企業融資開辟了一條全新的、充滿希望的道路。在未來,隨著技術的不斷創新和完善,這一模式必將在更泛泛的領域發揮更大的作用,助力中小企業茁壯成長,為我國經濟的持續繁榮注入源源不斷的動力。