失效背景調查就像是為芯片失效分析開啟 “導航系統”,能幫助分析人員快速了解芯片的基本情況,為后續工作奠定基礎。收集芯片型號是首要任務,不同型號的芯片在結構、功能和特性上存在差異,這是開展分析的基礎信息。同時,了解芯片的應用場景也不可或缺,是用于消費電子、工業控制還是航空航天等領域,不同的應用場景對芯片的性能要求不同,失效原因也可能大相徑庭。

失效模式的收集同樣關鍵,短路、漏電、功能異常等不同的失效模式,指向的潛在問題各不相同。比如短路可能是由于內部線路故障,而漏電則可能與芯片的絕緣性能有關。失效比例的統計也有重要意義,如果同一批次芯片失效比例較高,可能暗示著設計缺陷或制程問題;如果只是個別芯片失效,那么應用不當的可能性相對較大。 在超導芯片檢測中,可捕捉超導態向正常態轉變時的異常發光,助力超導器件的性能優化。科研用微光顯微鏡方案

同時,微光顯微鏡(EMMI)帶來的高效失效分析能力,能大幅縮短研發周期。在新產品研發階段,快速發現并解決失效問題,可避免研發過程中的反復試錯,加快產品從實驗室走向市場的速度。當市場需求瞬息萬變時,更快的研發響應速度意味著企業能搶先推出符合市場需求的產品,搶占市場先機。例如,在當下市場 5G 芯片、AI 芯片等領域,技術迭代速度極快,誰能更早解決研發中的失效難題,誰就能在技術競爭中爭先一步,建立起差異化的競爭優勢。工業檢測微光顯微鏡哪家好針對納米級半導體器件,搭配超高倍物鏡,能分辨納米尺度的缺陷發光,推動納米電子學研究。

在半導體芯片的精密檢測領域,微光顯微鏡與熱紅外顯微鏡如同兩把功能各異的 “利劍”,各自憑借獨特的技術原理與應用優勢,在芯片質量管控與失效分析中發揮著不可替代的作用。二者雖同服務于芯片檢測,但在邏輯與適用場景上的差異,使其成為互補而非替代的檢測組合。從技術原理來看,兩者的 “探測語言” 截然不同。

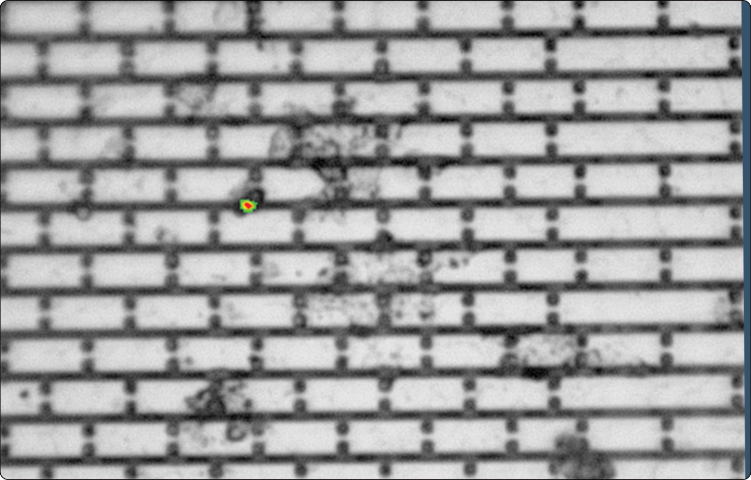

微光顯微鏡是 “光子的捕捉者”,其重心在于高靈敏度的光子傳感器,能夠捕捉芯片內部因電性能異常釋放的微弱光信號 一一 這些信號可能來自 PN 結漏電時的電子躍遷,或是柵氧擊穿瞬間的能量釋放,波長多集中在可見光至近紅外范圍。

企業用戶何如去采購適合自己的設備?

功能側重的差異,讓它們在芯片檢測中各司其職。微光顯微鏡的 “專長” 是識別電致發光缺陷,對于邏輯芯片、存儲芯片等高密度集成電路中常見的 PN 結漏電、柵氧擊穿、互連缺陷等細微電性能問題,它能提供的位置信息,是芯片失效分析中定位 “電故障” 的工具。

例如,在 7nm 以下先進制程芯片的檢測中,其高靈敏度可捕捉到單個晶體管異常產生的微弱信號,為工藝優化提供關鍵依據。

熱紅外顯微鏡則更關注 “熱失控” 風險,在功率半導體、IGBT 等大功率器件的檢測中表現突出。這類芯片工作時功耗較高,散熱性能直接影響可靠性,短路、散熱通道堵塞等問題會導致局部溫度驟升,熱紅外顯微鏡能快速生成熱分布圖譜,直觀呈現熱點位置與溫度梯度,幫助工程師判斷散熱設計缺陷或電路短路點。在汽車電子等對安全性要求極高的領域,這種對熱異常的敏銳捕捉,是預防芯片失效引發安全事故的重要保障。

支持離線數據分析,可將檢測圖像導出后進行深入處理,不占用設備的實時檢測時間。

InGaAs微光顯微鏡與傳統微光顯微鏡在原理和功能上具有相似之處,均依賴于電子-空穴對復合產生的光子及熱載流子作為探測信號源。然而,InGaAs微光顯微鏡相較于傳統微光顯微鏡,呈現出更高的探測靈敏度,并且其探測波長范圍擴展至900nm至1700nm,而傳統微光顯微鏡的探測波長范圍限于350nm至1100nm。這一特性使得InGaAs微光顯微鏡具備更更好的波長檢測能力,從而拓寬了其應用領域。進一步而言,InGaAs微光顯微鏡的這一優勢使其在多個科研與工業領域展現出獨特價值。在半導體材料研究中,InGaAs微光顯微鏡能夠探測到更長的波長,這對于分析材料的缺陷、雜質以及能帶結構等方面具有重要意義。靜電放電破壞半導體器件時,微光顯微鏡偵測其光子可定位故障點,助分析原因程度。科研用微光顯微鏡方案

微光顯微鏡的快速預熱功能,可縮短設備啟動至正常工作的時間,提高檢測效率。科研用微光顯微鏡方案

挑選適配自身的微光顯微鏡 EMMI,關鍵在于明確需求、考量性能與評估預算。先梳理應用場景,若聚焦半導體失效分析,需關注能否定位漏電結、閂鎖效應等缺陷產生的光子;性能層面,*是主要考察對象,像 -80℃制冷型 InGaAs *,靈敏度高、波長檢測范圍廣(900 - 1700nm),能捕捉更微弱信號;物鏡分辨率也重要,高分辨率物鏡可清晰呈現微小失效點。操作便捷性也不容忽視,軟件界面友好、具備自動聚焦等功能,能提升工作效率。預算方面,進口設備價格高昂,國產設備性價比優勢凸顯,如部分國產品牌雖價格低 30% 以上,但性能與進口相當,還能提供及時售后。總之,綜合這些因素,多對比不同品牌、型號設備,才能選到契合自身的 EMMI 。科研用微光顯微鏡方案