上海黍峰生物智慧農業植物表型平臺報價

野外植物表型平臺采用動態自適應的數據采集策略,優化野外作業效率與數據質量。系統內置環境傳感器陣列,實時監測光照、溫濕度等參數,自動調整成像設備的曝光時間與掃描頻率。在森林冠層測量中,平臺通過激光雷達點云密度分析,智能識別植被分層結構,對復雜冠層區域增加掃描頻次,確保數據完整性;針對草原生態系統,采用網格化采樣策略,結合GPS定位實現樣地重復測量,保證長期監測數據的可比性。數據采集過程中同步記錄采樣點海拔、坡度等地理信息,為空間分布分析提供基礎。田間植物表型平臺為研究植物在自然逆境條件下的表型響應提供了關鍵數據支持。上海黍峰生物智慧農業植物表型平臺報價

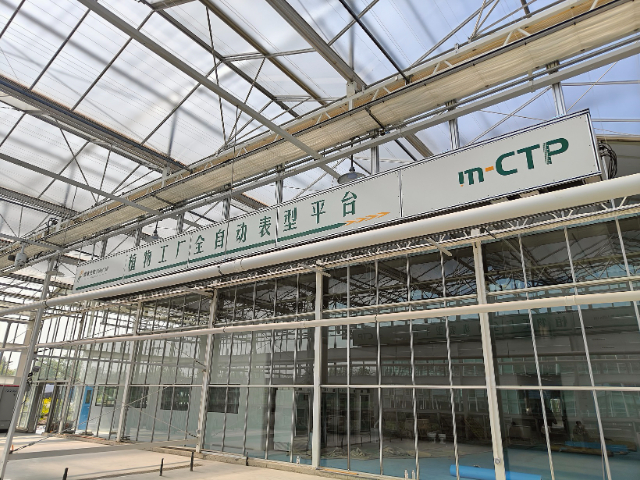

移動式植物表型平臺通過技術創新突破傳統表型測量的局限性,推動植物科學研究范式變革。平臺將動態測量技術與智能算法深度融合,實現從“單點采樣”到“面域掃描”的跨越,為大規模表型數據獲取提供可能。在技術集成方面,平臺解決了運動狀態下多傳感器數據同步的難題,通過納秒級時間戳校準和空間坐標變換,實現激光雷達、相機、光譜儀等設備的數據精確融合。這種移動式表型測量方案不僅適用于農田作物,還可拓展至自然植被監測、城市綠化評估等領域,展現出廣闊的技術應用前景。上海黍峰生物智慧農業植物表型平臺報價全自動植物表型平臺通過為植物學和農學研究提供系統的數據支撐,助力實現農業的綠色低碳及可持續發展。

標準化植物表型平臺在科研和教育領域具有重要的價值。在科研方面,該平臺為植物科學研究提供了標準化的數據采集和分析工具,有助于推動植物學和農學領域的創新發展。通過精確測量植物的表型特征,研究人員可以深入研究植物的生長發育機制、環境適應能力以及基因表達調控等科學問題。在教育方面,標準化植物表型平臺為學生提供了直觀的學習工具,幫助他們更好地理解和掌握植物學和農學的基本概念和研究方法。例如,通過實際操作平臺,學生可以觀察植物在不同環境條件下的生長變化,增強他們的實踐能力和科學素養。這種科研與教育的結合,不僅培養了高素質的科研人才,還推動了植物科學知識的普及和傳播,為植物科學研究和農業發展培養了后備力量。

隨著人工智能技術的深度融入,植物表型平臺成為生物大數據的重要生產基地。其產出的結構化表型數據,為深度學習模型訓練提供了豐富素材。在生物大分子預測領域,將表型數據與蛋白質序列信息相結合,利用圖神經網絡模型可預測蛋白質三維結構及其與環境互作機制。在作物育種場景中,基于生成對抗網絡(GAN)的表型預測模型,能夠根據現有種質資源的表型數據,模擬出具有目標性狀的虛擬植株,為育種方案設計提供參考。此外,通過遷移學習技術,可將在模式植物上訓練的表型識別模型快速應用于作物品種,解決了數據標注難題。平臺與AI技術的融合,不僅提升了表型分析的智能化水平,更為生命科學研究提供了新的范式和方法。面對全球農業發展的雙重挑戰,植物表型平臺通過科技創新推動農業生產模式變革。

溫室植物表型平臺可配合溫室內完善的環境調控系統,精確模擬干旱、高鹽、低溫、高溫、養分匱乏等多種逆境條件,同步實時監測植物在不同逆境下的表型響應,為植物抗逆性研究提供關鍵的數據支持。研究人員通過精確調整溫室內的水分供應、土壤鹽分濃度、空氣溫度、營養物質含量等參數,構建出符合研究需求的特定逆境環境。平臺則利用高光譜成像技術識別植物葉片在逆境下的光譜特征變化,以此判斷脅迫程度和植物的受損狀況;通過紅外熱成像監測葉片溫度變化,間接反映植物的水分脅迫狀態。同時,還能捕捉植物在逆境下的形態變化,如葉片卷曲、萎蔫、變色等,以及生理表型變化,如葉綠素含量下降、光合效率降低等。這些數據幫助科研人員深入解析植物的抗逆機制,為培育具有強抗逆性的作物品種提供重要的參考依據。移動式植物表型平臺普遍應用于農業科研、作物育種、生態監測等多個領域。上海黍峰生物農藝性狀植物表型平臺供應

標準化植物表型平臺具有智能化的監測功能,能夠實時監測植物的生長狀況和環境變化。上海黍峰生物智慧農業植物表型平臺報價

田間植物表型平臺構建了天地空一體化的立體測量方案,實現田間尺度的植物表型全覆蓋。地面作業單元由履帶式移動平臺承載,其搭載的高分辨率線陣相機與便攜式光譜儀,以每秒10幀的速率沿作物壟間行進采集數據,配合慣性導航系統實現厘米級定位,可精確獲取單株植物葉片長度、莖節間距等微觀形態參數。空中監測體系采用多旋翼無人機集群作業模式,搭載多光譜與熱紅外雙載荷,通過自主規劃航線,在10-50米高度分層掃描,快速生成冠層覆蓋度、溫度分布等宏觀指標。固定部署的田間監測塔配備全天候激光雷達與氣象站陣列,每小時自動采集三維點云數據與溫濕度、風速、光合有效輻射等環境參數,與地空數據形成時間-空間-尺度的立體交叉驗證,構建包含植株個體特征、群體結構動態、環境響應變化的多維數據集。上海黍峰生物智慧農業植物表型平臺報價

- 上海大田群體光合儀供應商推薦 2025-07-31

- 黍峰生物高光效葉綠素熒光成像系統大概多少錢 2025-07-31

- 冠層光合速率多通道冠層光合儀多少錢一臺 2025-07-31

- 上海植物表型測量葉綠素熒光儀供應商 2025-07-31

- 云南逆境脅迫葉綠素熒光儀 2025-07-31

- 上海智慧農業葉綠素熒光儀廠家 2025-07-31

- 黍峰生物高光合多通道冠層光合儀價錢 2025-07-31

- 傳送式植物表型平臺供應商推薦 2025-07-31

- 農藝性狀植物表型平臺價格 2025-07-31

- 上海黍峰生物植物生理生態研究葉綠素熒光儀價格 2025-07-31

- 廣東超薄防磨腳貼工廠直銷 2025-07-31

- 天津醫用洗澡椅測評 2025-07-31

- 定制脊柱掃描儀 2025-07-31

- 環氧乙烷滅菌原理 2025-07-31

- 浙江一維運動混合機哪里有賣的 2025-07-31

- 青浦區提供內窺鏡生產企業 2025-07-31

- 吉林膀胱鏡醫學影像工作站生產廠家 2025-07-31

- 哈爾濱自動圈門流式細胞儀雙激光器及8熒光通道配置 2025-07-31

- 天津兒科虛擬仿真廠家 2025-07-31

- 虹口區新款醫療管理服務城市 2025-07-31