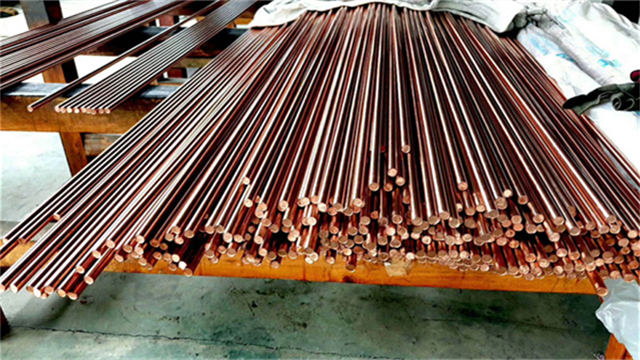

上海TU1無(wú)氧銅棒

銅棒的歷史溯源:銅棒的歷史,猶如一部跨越數(shù)千年的厚重史書。追溯到公元前大概3000 年左右,古埃及和美索不達(dá)米亞文明率先開啟了使用銅棒的篇章。那時(shí),智慧的先人們將銅棒巧妙地運(yùn)用到工具與武器的制作中,這些早期的銅棒制品,成為了人類文明進(jìn)步的有力見證。隨著時(shí)光的車輪滾滾向前,在古代羅馬時(shí)期,銅棒在水管系統(tǒng)的構(gòu)建中發(fā)揮了關(guān)鍵作用,為城市的供水設(shè)施提供了可靠保障;中世紀(jì)的歐洲,銅棒更是參與到火器的制造過程。在我國(guó),銅棒的使用同樣源遠(yuǎn)流長(zhǎng)。新石器時(shí)代晚期,先輩們就已經(jīng)掌握了鑄造銅器的技藝,鼎、爵等。春秋戰(zhàn)國(guó)時(shí)期,銅棒大規(guī)模應(yīng)用于兵器和農(nóng)具的制造,極大地推動(dòng)了發(fā)展。到了漢代,銅棒進(jìn)一步成為生產(chǎn)的主要工具,持續(xù)為社會(huì)的進(jìn)步貢獻(xiàn)力量。從古代文明到現(xiàn)代社會(huì),銅棒始終伴隨著人類發(fā)展的腳步,在各個(gè)歷史階段都扮演著不可或缺的角色。銅棒在制作管道時(shí)需注意其耐壓性能。上海TU1無(wú)氧銅棒

銅棒的表面處理技術(shù)與應(yīng)用效果:為提升銅棒的性能和外觀,常采用多種表面處理技術(shù),不同技術(shù)的應(yīng)用效果各有側(cè)重。電鍍是常見的表面處理方式,通過電解作用在銅棒表面鍍上一層其他金屬如鎳、鉻等,能明顯增強(qiáng)其耐磨性和抗腐蝕性,例如鍍鉻后的銅棒表面硬度提高,可用于制作高精度的機(jī)械軸類零件。鈍化處理則是通過化學(xué)方法在銅棒表面形成一層鈍化膜,這層薄膜能阻止銅與外界物質(zhì)進(jìn)一步反應(yīng),有效延緩銹蝕,尤其適用于在潮濕環(huán)境中使用的銅棒。拋光處理主要改善銅棒的表面光潔度,通過機(jī)械研磨或化學(xué)拋光的方式,使表面達(dá)到鏡面效果,不只提升美觀度,還能減少使用中的摩擦阻力,常用于裝飾性銅棒或精密儀器中的配合部件。此外,涂漆處理可根據(jù)需求選擇不同顏色的漆料,既起到防護(hù)作用,又能滿足特定的標(biāo)識(shí)或裝飾需求。這些表面處理技術(shù)的應(yīng)用,拓展了銅棒的適用范圍,使其在保持原有性能的基礎(chǔ)上,獲得了更優(yōu)異的綜合特性。福建銅棒定制加工電氣連接銅棒接觸面的接觸電阻應(yīng)小于50μΩ。

銅棒的創(chuàng)新設(shè)計(jì)案例與技術(shù)突破:銅棒的創(chuàng)新設(shè)計(jì)案例展現(xiàn)了其在技術(shù)突破中的潛力,為行業(yè)發(fā)展提供了新方向。某企業(yè)設(shè)計(jì)的中空銅棒,內(nèi)部集成冷卻通道,用于高功率電機(jī)的導(dǎo)電部件,在傳輸大電流的同時(shí)通過冷卻液循環(huán)快速散熱,解決了傳統(tǒng)實(shí)心銅棒散熱不足的問題,使電機(jī)功率密度提升 30% 以上。另一種創(chuàng)新設(shè)計(jì)是變截面銅棒,通過精密加工使銅棒直徑沿長(zhǎng)度方向按特定規(guī)律變化,用于航空發(fā)動(dòng)機(jī)的連接部件,既滿足不同部位的強(qiáng)度需求,又減輕了整體重量,實(shí)現(xiàn)了輕量化與性能的平衡。在技術(shù)突破方面,納米涂層銅棒的研發(fā)成功,通過在表面沉積納米陶瓷涂層,使耐磨性提升 5 倍以上,同時(shí)保持良好導(dǎo)電性,適用于高磨損環(huán)境的電氣觸點(diǎn)。此外,3D 打印銅棒技術(shù)的應(yīng)用,能制造傳統(tǒng)工藝難以實(shí)現(xiàn)的復(fù)雜形狀銅棒,如帶有內(nèi)部網(wǎng)格結(jié)構(gòu)的散熱銅棒,為個(gè)性化、復(fù)雜化需求提供了可能。

銅棒與其他材料的對(duì)比分析:與其他常見材料相比,銅棒具有諸多獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。與鋁棒相比,雖然鋁的密度較小,重量較輕,在一些對(duì)重量有嚴(yán)格要求的航空航天等領(lǐng)域有一定應(yīng)用,但銅棒的導(dǎo)電性和導(dǎo)熱性明顯優(yōu)于鋁棒。在電力傳輸中,相同條件下,銅棒能夠傳輸更大的電流且電阻更小,電能損耗更低;在熱交換應(yīng)用中,銅棒的導(dǎo)熱效率更高,能夠更快速地實(shí)現(xiàn)熱量傳遞。與鐵棒相比,鐵的成本相對(duì)較低,但鐵的耐腐蝕性遠(yuǎn)不及銅棒。在潮濕環(huán)境中,鐵棒極易生銹腐蝕,而銅棒具有較強(qiáng)的抗腐蝕性,能夠長(zhǎng)時(shí)間保持性能穩(wěn)定。在機(jī)械性能方面,銅棒的可塑性和韌性較好,更易于加工成各種復(fù)雜形狀,而鐵在加工過程中可能會(huì)面臨一些脆性問題。與塑料等非金屬材料相比,銅棒具有更高的強(qiáng)度和硬度,能夠承受更大的外力,并且具有良好的導(dǎo)電性和導(dǎo)熱性,這些是塑料材料所無(wú)法比擬的。不過,在某些特定場(chǎng)景下,其他材料也可能因其自身獨(dú)特的性能優(yōu)勢(shì)而更具適用性,例如塑料在一些對(duì)絕緣性能要求極高的場(chǎng)合表現(xiàn)出色。銅棒表面鍍硬鉻后硬度可達(dá)HV800,耐磨性顯著提高。

銅棒的成本構(gòu)成與價(jià)格影響因素:銅棒的成本構(gòu)成較為復(fù)雜,主要包括原材料成本、生產(chǎn)加工成本、運(yùn)輸成本和人工成本等。原材料成本在銅棒總成本中占比大,其價(jià)格直接受國(guó)際銅價(jià)波動(dòng)的影響。國(guó)際銅價(jià)受全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、銅礦開采量、地緣等多種因素影響,例如當(dāng)主要銅礦產(chǎn)地發(fā)生自然災(zāi)害導(dǎo)致開采量下降時(shí),銅價(jià)往往會(huì)上漲,進(jìn)而推高銅棒的生產(chǎn)成本。生產(chǎn)加工成本包括熔煉、成型、表面處理等環(huán)節(jié)的費(fèi)用,不同的生產(chǎn)工藝會(huì)導(dǎo)致成本差異,如精密拉拔工藝生產(chǎn)的銅棒,其加工成本要高于普通擠壓工藝生產(chǎn)的銅棒。運(yùn)輸成本與運(yùn)輸距離、運(yùn)輸方式相關(guān),長(zhǎng)途運(yùn)輸且采用特殊防護(hù)措施的銅棒,運(yùn)輸成本相對(duì)較高。人工成本則與生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)水平有關(guān),自動(dòng)化程度高的企業(yè),人工成本占比相對(duì)較低。此外,市場(chǎng)供需關(guān)系也會(huì)影響銅棒的價(jià)格,當(dāng)市場(chǎng)需求旺盛而供應(yīng)不足時(shí),價(jià)格可能上漲;反之則可能下降。銅棒與鐵棒相比,具有更好的導(dǎo)電和導(dǎo)熱性能。H68黃銅銅棒報(bào)價(jià)

銅棒的耐腐蝕特性使其適用于化工設(shè)備制造。上海TU1無(wú)氧銅棒

銅棒在傳統(tǒng)手工藝中的應(yīng)用與傳承:在傳統(tǒng)手工藝領(lǐng)域,銅棒是一種重要的原材料,承載著手工藝人的智慧和文化傳承。在銅雕工藝中,工匠們將銅棒加熱后進(jìn)行鍛打、彎曲,塑造出各種栩栩如生的人物、動(dòng)物造型,銅棒良好的可塑性使得工匠能夠準(zhǔn)確地表達(dá)細(xì)節(jié),如人物的面部表情、衣物的褶皺等,經(jīng)過打磨、拋光等工序后,作品呈現(xiàn)出獨(dú)特的金屬光澤和藝術(shù)質(zhì)感。在銅器鑄造工藝中,銅棒可作為型芯或骨架,用于制作復(fù)雜的銅器造型,如傳統(tǒng)銅爐的爐耳、爐足等部件,通過與其他銅料的結(jié)合,形成結(jié)構(gòu)穩(wěn)固、造型精美的銅器。一些少數(shù)民族的傳統(tǒng)金屬工藝,如苗族的銀飾制作中,也會(huì)用到少量銅棒作為輔助材料,與銀料搭配使用,豐富作品的色彩和質(zhì)感。如今,隨著傳統(tǒng)手工藝的保護(hù)與傳承受到重視,銅棒在傳統(tǒng)手工藝中的應(yīng)用也得到了進(jìn)一步的推廣,年輕一代手工藝人在繼承傳統(tǒng)技藝的基礎(chǔ)上,不斷探索銅棒的新用法,使這一傳統(tǒng)材料煥發(fā)出新的藝術(shù)活力。上海TU1無(wú)氧銅棒

- 山東C1020紫銅帶批發(fā) 2025-08-12

- 福建TP2磷脫氧銅銅棒 2025-08-12

- 江西C1100紫銅板價(jià)格多少錢一米 2025-08-12

- 浙江H85黃銅銅棒 2025-08-12

- 廣東H68黃銅帶價(jià)格多少錢 2025-08-12

- C2800黃銅板批發(fā) 2025-08-12

- 浙江C2800黃銅板定制加工 2025-08-12

- 山東H85黃銅板批發(fā)價(jià) 2025-08-12

- 江蘇銅排價(jià)格多少錢 2025-08-12

- 上海H70黃銅帶多少錢一斤 2025-08-12

- 山西多層金屬門窗工程廠家 2025-08-12

- 杭州窄邊系統(tǒng)門窗值得買嗎 2025-08-12

- 軒源大玻璃防火門哪家比較好 2025-08-12

- 太原歐松板工廠 2025-08-12

- 鎮(zhèn)江小區(qū)瀝青路面混凝土升級(jí)改造 2025-08-12

- 泰安抗裂砂漿多少錢 2025-08-12

- 河北鋼結(jié)構(gòu)建筑資質(zhì) 2025-08-12

- 湖北型材代加工 2025-08-12

- 金山區(qū)鋁藝門廠家 2025-08-12

- 舟山石笙花輕質(zhì)抹灰砂漿施工 2025-08-12