得注意的是,兩種技術均支持對芯片進行正面檢測(從器件有源區一側觀測)與背面檢測(透過硅襯底觀測),可根據芯片結構、封裝形式靈活選擇檢測角度,確保在大范圍掃描中快速鎖定微小失效點(如微米級甚至納米級缺陷)。在實際失效分析流程中,PEM系統先通過EMMI與OBIRCH的協同掃描定位可疑區域,隨后結合去層處理(逐層去除芯片的金屬布線層、介質層等)、掃描電子顯微鏡(SEM)的高分辨率成像以及光學顯微鏡的細節觀察,進一步界定缺陷的物理形態(如金屬線腐蝕、氧化層剝落、晶體管柵極破損等),終追溯失效機理(如電遷移、熱載流子注入、工藝污染等)并完成根因分析。這種“定位-驗證-溯源”的完整閉環,使得PEM系統在半導體器件與集成電路的失效分析領域得到了關鍵的應用。我司微光顯微鏡可檢測 TFT LCD 面板及 PCB/PCBA 金屬線路缺陷和短路點,為質量控制與維修提供高效準確方法。鎖相微光顯微鏡技術參數

微光顯微鏡無法檢測不產生光子的失效(如歐姆接觸、金屬短路),且易受強光環境干擾;熱紅外顯微鏡則難以識別無明顯溫度變化的失效(如輕微漏電但功耗極低的缺陷),且溫度信號可能受環境熱傳導影響。

實際分析中,二者常結合使用,通過 “光 - 熱” 信號交叉驗證,提升失效定位的準確性。致晟光電在技術創新的征程中,實現了一項突破性成果 一一 將熱紅外顯微鏡與微光顯微鏡集可以集成于一臺設備,只需一次采購,便可以節省了重復的硬件投入。 國內微光顯微鏡功能當金屬層遮擋導致 OBIRCH 等無法偵測故障時,微光顯微鏡可進行補充檢測。

光束誘導電阻變化(OBIRCH)功能與微光顯微鏡(EMMI)技術常被集成于同一檢測系統,合稱為光發射顯微鏡(PEM,PhotoEmissionMicroscope)。

二者在原理與應用上形成巧妙互補,能夠協同應對集成電路中絕大多數失效模式,大幅提升失效分析的全面性與效率。OBIRCH技術的獨特優勢在于,即便失效點被金屬層覆蓋形成“熱點”,其仍能通過光束照射引發的電阻變化特性實現精細檢測一一這恰好彌補了EMMI在金屬遮擋區域光信號捕捉受限的不足。

致晟光電將熱紅外顯微鏡(Thermal EMMI)與微光顯微鏡 (EMMI) 集成的設備,在維護成本控制上展現出優勢。對于分開的兩臺設備,企業需配備專門人員分別學習兩套系統的維護知識,培訓內容涵蓋不同的機械結構、光學原理、軟件操作,還包括各自的故障診斷邏輯與校準流程,往往需要數月的系統培訓才能確保人員熟練操作,期間產生的培訓費用、時間成本居高不下。而使用一套集成設備只需一套維護體系,維護人員只需掌握一套系統的維護邏輯與操作規范,無需在兩套差異化的設備間切換學習,培訓周期可縮短近一半,大幅降低了培訓方面的人力與資金投入。

微光顯微鏡可搭配偏振光附件,分析樣品的偏振特性,為判斷晶體缺陷方向提供獨特依據,豐富檢測維度。

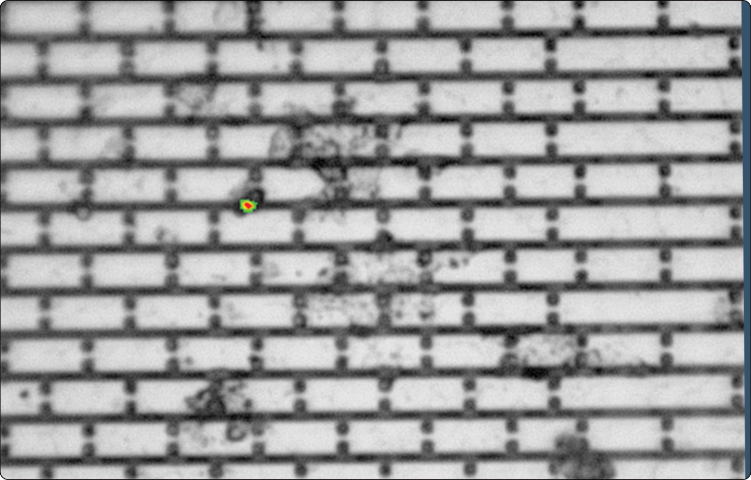

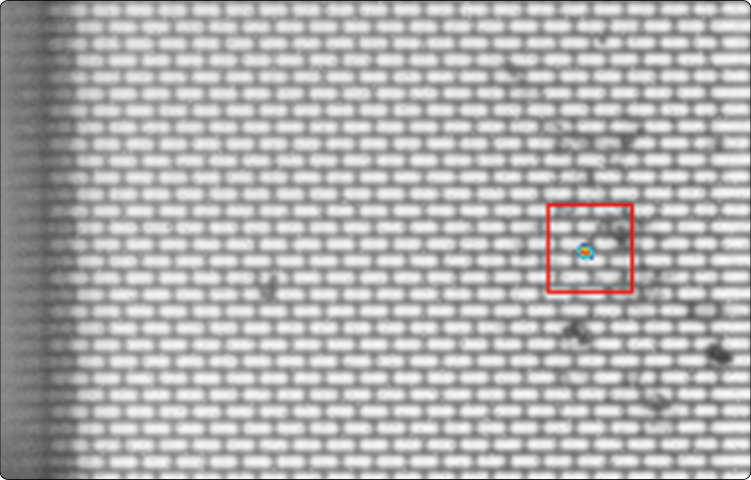

在微光顯微鏡(EMMI) 操作過程中,當對樣品施加合適的電壓時,其失效點會由于載流子加速散射或電子-空穴對復合效應而發射特定波長的光子。這些光子經過采集和圖像處理后,可以形成一張信號圖。隨后,取消施加在樣品上的電壓,在未供電的狀態下采集一張背景圖。再通過將信號圖與背景圖進行疊加處理,就可以精確地定位發光點的位置,實現對失效點的精確定位。進一步地,為了提升定位的準確性,可采用多種圖像處理技術進行優化。例如,通過濾波算法去除背景噪聲,增強信號圖的信噪比;利用邊緣檢測技術,突出顯示發光點的邊緣特征,從而提高定位精度。為提升微光顯微鏡探測力,我司多種光學物鏡可選,用戶可依樣品工藝與結構選裝,滿足不同微光探測需求。國內微光顯微鏡功能

針對氮化鎵等寬禁帶半導體,它能適應其寬波長探測需求,助力寬禁帶器件的研發與應用。鎖相微光顯微鏡技術參數

柵氧化層缺陷顯微鏡發光技術定位的失效問題中,薄氧化層擊穿現象尤為關鍵。然而,當多晶硅與阱的摻雜類型一致時,擊穿并不必然伴隨著空間電荷區的形成。關于其發光機制的解釋如下:當電流密度達到足夠高的水平時,會在失效區域產生的電壓降。該電壓降進而引起顯微鏡光譜區內的場加速載流子散射發光現象。值得注意的是,部分發光點表現出不穩定性,會在一段時間后消失。這一現象可歸因于局部電流密度的升高導致擊穿區域熔化,進而擴大了擊穿區域,使得電流密度降低。鎖相微光顯微鏡技術參數